高光譜技術在土壤成分檢測中的應用研究進展

土壤是農業生產的基礎,為植物提供必要的養分和生存環境。優質土壤既可以為農作物提供足夠的水分與養分,又能保證農作物正常生長發育,提高農產品的產量與品質。不同的土壤指標采用的測定方法不同,如檢測有機質的重鉻酸鉀容重法、檢測硝態氮的分光光度法、檢測全磷的鉬銻抗比色法、檢測全鉀的火焰光度計法及檢測 pH 值的電位法等。

傳統獲取土壤信息的方法具有檢出限低、準確度高的優點,但測試周期長、分析成本高,并且需要復雜的樣品前處理,不適用于大范圍的土壤元素含量測定。

近年來,高光譜技術因其快速、無污染、探測范圍廣的特點,現已廣泛應用于土壤特征參數的研究中,常作為土壤元素含量大面積精準反演的有效方法,并逐步應用于農業、食品和制藥等領域。

本研究綜述高光譜成像的原理及其系統裝置,并對高光譜數據處理與分析方法展開討論,總結高光譜成像技術在土壤成分檢測中的評估及其應用,對高光譜成像技術在土壤成分檢測中的應用前景提出展望。

1 高光譜技術

1.1 高光譜成像技術原理

高光譜成像技術將二維成像技術與光譜分析技術相融合,不僅能夠全面捕捉樣本的物理形態與幾何結構特征,還可以通過光譜分析深入揭示樣本的化學成分信息。因此,在連續的波長范圍內,高光譜成像技術能夠生成一系列高分辨率的圖像數據,這些數據不僅具有高度的空間分辨率,還蘊含豐富的光譜信息。

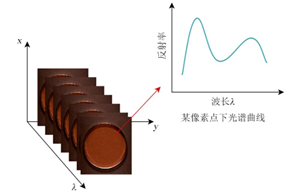

如圖1所示,高光譜成像技術產生的圖像數據構成一個三維立方體圖像,其中,x、y軸表示空間位置,λ軸表示波長位置。因此,高光譜圖像中的每一個像素單元均蘊含獨特的光譜特征信息,能詳細地映射各像素點特有的屬性與狀態。高光譜圖像采集的掃描路徑分為點、線、面3種掃描方式,其中線掃描能夠快速獲取大量的圖像數據,應用廣。

圖 1 高光譜圖像數據立體圖

1.2 高光譜成像系統裝置

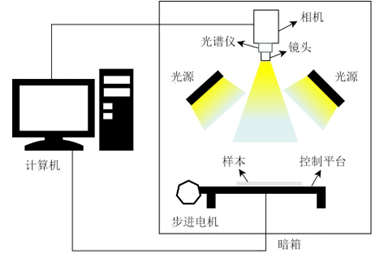

如圖2所示,高光譜成像系統主要由光譜儀、CCD相機、照明光源、運動控制平臺及帶有相關控制軟件的計算機等組成。高光譜成像系統的主要部件是光譜儀和相機,不同的光譜儀波長范圍不同,相機的光譜范圍要與光譜儀相匹配;光源作為有效探測目標物理結構和化學成分的光學探針,要求穩定和均勻;暗箱能防止其他光源干擾。

圖 2 高光譜成像系統

2 數據處理與分析方法

2.1 數據校正方法

由于采集的圖像有暗電流的干擾,在不同波段,檢測樣本的形狀和大小差異及背景光源強度分布不均勻等都會產生干擾。因此,需對高光譜圖像進行黑白校正,從而提高圖像質量。高光譜圖像的校正方法如下

式中 R—校正后高光譜圖像

I—采集樣本高光譜圖像

B—暗電流高光譜圖像

W——白板高光譜圖像

2.2 預處理方法

采集的光譜數據除了含有必要的關鍵信息外,還存在著許多干擾信息,如噪聲和人工干擾等。因此,有必要對獲取的光譜數據進行預處理,去除干擾信息,從而提高光譜數據的質量和可靠性。常用的預處理方法包括導數變換、均值中心化、多元散射校正(MSC)和標準正態變換(SNV)等。

2.3 特征波長篩選方法

采集的光譜數據普遍存在光譜信息冗余和特征吸收峰不明顯等問題。因此有必要從光譜數據中選擇與被測指標相關的波長,降低數據維度,提高模型的效率和準確性。常用的提取特征波長的方法包括平滑(Smooth)、無信息變量消除法(UVE)、遺傳算法(GA)和連續投影算法(SPA)等。

2.4 模型構建方法

根據圖像中包含的信息,使用各種圖像處理技術可以采集圖像的有效信息并提取相關特征參數。利用不同的建模方法對采集的高光譜圖像進行建模和分析,得出檢測土壤成分的最佳模型。常用的建模方法有隨機森林(RF)、偏最小二乘回歸(PLSR)、主成分分析(PCA)、支持向量機(SVM)和人工神經網絡(ANN)等。

2.5 模型性能評價方法

模型預測誤差可能會因數據的不同而出現顯著的差異,所以需要重復地選擇不同的數據進行驗證,即交叉驗證法。常用的交叉驗證方法有蒙特卡洛交叉驗證和 K 折交叉驗證等。性能的評價指標有訓練集決定系數、預測集決定系數、訓練集均方根誤差、預測集均方根誤差和相對偏差百分比。一般來說,訓練集決定系數和預測集決定系數越接近 1、訓練集均方根誤差和預測集均方根誤差越相近且越小,相對偏差百分比>2 的模型要好。

3 高光譜技術在土壤成分檢測中的應用

3.1 水分檢測

土壤含水量(SMC)作為土壤水分狀況的核心指標,對植物生長、養分循環及土壤生態功能具有關鍵作用。其精確檢測不僅為農業灌溉管理、作物水分需求調控提供科學依據,還影響土壤侵蝕防治、水資源優化配置及生態環境保護策略的制定。

研究顯示,SMC與光譜之間存在顯著的相關性。國內外科研人員已經能夠利用高光譜成像技術對SMC進行準確且實時地監測,為SMC的有效管理提供了堅實的技術基礎。張智韜等采用偏最小二乘回歸法、逐步回歸法和嶺回歸法,構建不同光譜反射率因素的反演SMC模型,結果表明,逐步回歸模型能夠準確反演SMC。尚天浩等創新性地結合逐步回歸方法與灰色關聯度分析選擇敏感波段,建立多元線性回歸(MLR)、PLSR和SVM不同模型進行比較,得出SVM 模型效果最好。劉英等采用了 4 種變換方法對原始光譜進行變換,并構建了 PLSR 和最小二乘支持向量機(LSSVM)預測模型,結果表明,一階變換的PLSR 和 LSSVM 模型預測精度較好。唐子竣等分別采用RF、反向神經網絡 (BPNN)和極限學習機(ELM)構建不同土層深度SMC的估算模型,結果表明,深度0~20cm土層的模型精度最高,R2 =0.909。張海濤等通過室內模擬不同SMC環境并測定光譜反射率,建立的SPA-MLR模型預測結果好,Rc2=0.930、Rp2=0.927。楊錫震等采用連續小波變換增強光譜對葉片不同生化生理指標的響應,并構建PLSR模型,結果表明,通過植物葉片的葉綠素與光譜特征進行SMC監測適用性更強。

3.2 有機質檢測

土壤有機質(SOM)不僅為植物提供豐富的養分,促進作物生長,還增強土壤保水保肥能力,優化土壤結構,提升土壤通氣性和微生物活性。有機質檢測有助于科學評估土壤肥力,指導合理施肥與土壤管理。

丁啟東等以寧夏回族自治區引黃灌區中低產田土壤為對象,發現SOM的敏感波段主要在 460~850、1530~1910和2060~2310nm。鐘亮等基于卷積神經網絡(CNN)框架,探索不同網絡結構對SOM含量建模性能的影響,結果表明,CNN 模型能夠簡化光譜數據的預處理流程。蔡海輝等采用全波段和CARS、SPA和POS 3種數據降維算法與PLSR、BPNN和CNN 3種建模方法結合構建12種棗園SOM含量的反演模型,結果表明,CARS-BPNN模型為最優。張永亮等利用高光譜數據結合空間插值等方法,對山區耕地SOM含量進行空間分布特征的估算。周偉等分別采用PLSR、SVM和RF構建不同土層深度SOM含量估算模型,結果表明,RF模型預測效果最佳,R2=0.9237。ZHANG H W 等結合士壤的圖像紋理特征和高光譜數據,構建SVR和PLSR的SOM含量預測模型。

3.3 氮磷鉀檢測

土壤中氮(N)、磷(P)和鉀(K)作為3大基本營養元素,對植物生長至關重要。施肥不足影響作物生長,而施肥過量則會引發土壤富營養化等一系列環境問題。土壤中不同元素在光譜波段上敏感度不同,如土壤中N和P元素在近紅外區域較為敏感,而K元素在可見光區域比較敏感。

利用高光譜技術結合特定算法能夠較好地預測N、P、K的含量,并實現預測信息的可視化。王莉雯等研究發現,采用高光譜構建的全磷(TP)、全氮(TN)反演模型效果比多光譜的估算精度更接近于實測光譜。喬璐等研究發現,TN、TP和全鉀(TK)的最佳吸收波段,并且模型的TN、TK預測精度較高,TK預測結果相對較低。陶培峰等對比不同光譜變換和建模方法,發現PLSR和BP神經網絡建立的模型能較好地預測TN、TP和全硫(TS)的含量。陳曉娜利用 MLR、 PLSR、 SVM 和 ANN 建立3種土質的TN、有效磷和速效鉀預測模型,結果表明,壤土TN、有效磷和速效鉀的最佳預測模型分別是 MLR、ANN和PLSR。聶磊超等分析不同粒徑濕地土壤的高光譜特征,研究表明,選擇合適的粒徑大小能夠提升反演模型精度。郭鵬等采用SPA和CARS算法篩選特征波長,建立PLSR模型并比較其精度,結果表明,CARSPLSR算法可以快速準確地反演土壤有效磷含量。

3.4 土壤鹽分檢測

土壤鹽分過多或過少均對土壤生態系統構成不利影響。鹽分過多會導致植物吸水困難、營養失衡,影響生長;鹽分過少則可能影響土壤保水能力及肥力,影響作物生長和產量。

肖志云等提出RF-PLSR、PLSR-RF 對土壤鹽分含量預測的反演模型,結果表明,PLSR和RF模型的結合比PLAR、RF單獨建模預測精度明顯改善,R2=0.852、 Rp2=0.941。李志等對比不同光譜變換和光譜指數,建立土壤鹽分含量的最佳估算模型,R2=0.77。孫亞楠等以河套灌區的耕地和鹽荒地土壤為研究對象,對比分析了耕地和鹽荒地的土壤鹽分光譜差異,建立土壤鹽分含量估測模型并取得好的結果,R2=0.92。張智韜等針對內蒙古自治區河套灌區域,根據土壤水鹽交互作用建立水鹽交互模型,結果表明,水鹽交互模型能明顯地改善土壤光譜的模擬效果,模擬相關系數提升到 0.29~0.59。張俊華等利用高光譜技術,預測鹽漬化土壤不同土層中鹽分離子(SO42–、Cl?、K+等)含量,并建立了不同土層土壤鹽分的預測模型。

4 存在問題及發展趨勢

4.1 存在問題

(1)土壤光譜的采集工作尚未形成統一的標準化測試流程。土壤樣本處理方式的多樣性(干燥、研磨、篩分等),以及環境條件的不同(溫度、光照強度等),導致同一試驗的光譜數據存在較大差異,限制同一研究和不同研究之間光譜數據的共享與比較,進而影響土壤光譜學研究的深入與廣度。

(2)數據量大且冗余信息多、數據處理技術復雜。高光譜技術產生的數據量大,夾雜著許多的冗余信息,需要使用各種算法進行預處理(導數變換、MSC、SNV等)、提取特征波長(Smooth、 UVE、SPA等)及建模方法(PLSR、SVM、PCA等)等。各算法的復雜程度高、耗時長,難以實現大規模實時檢測。

(3)光譜模型普遍存在普適性差的問題。目前,大多數的研究主要針對特定的土壤理化性質或區域的土壤樣本建立模型,雖然對特定的土壤理化性質或區域的研究能取得好的結果。但是,土壤成分的復雜性及地域的差異性,使模型在應用于其他的參數或不同區域的土壤時,預測性能會大幅下降。

(4)高昂的技術與設備成本的阻礙。高光譜技術的應用要求操作人員熟練掌握光學及計算機科學等領域的專業知識,限制其廣泛推廣與應用。此外,包括高端硬件設備與軟件系統在內的高昂成本,進一步制約高光譜技術在多個領域的深入應用。

4.2 發展趨勢

(1)實現土壤光譜分析過程標準化。土壤光譜分析過程的標準化包括相同的土壤樣品預處理步驟和測試條件,以獲得共享性高的土壤光譜數據。

(2)光譜數據處理方法的創新。每種算法都有各自的特點。多種算法的融合使用可以發揮各自的優勢,實現互補,進而有效提升模型的預測性能。

(3)土壤光譜數據庫的日漸完備。按照區域差異及不同的土壤類型建立專門的土壤光譜數據庫并逐步完善,以便實現光譜數據的實時共享,從而提高數據處理與分析的效率。

(4)設備的價格呈現降低趨勢。隨著計算機和傳感器技術的發展,設備的制造成本逐漸下降,市場價格也呈現下降的趨勢,加速了高光譜技術在各個領域的廣泛應用與普及。

5 結束語

高光譜技術具有圖像分辨率高、檢測速度快、無污染等優點,能夠深入剖析土壤中的多維信息。針對高光譜技術數據量大、信息冗余多、數據處理復雜和光譜模型普適性差等問題,可以使土壤光譜分析過程標準化、建立并完善土壤光譜數據庫、不斷優化數據處理算法等,來提升模型的泛化能力,提高反演模型的預測精度。總之,高光譜技術在土壤成分含量檢測中得到了廣泛地應用,為精準農業和土壤資源管理奠定了堅實的科技基石。

來源:高成麗 ,何青海 ,李曉麗 ,等 .高光譜技術在土壤成分檢測中的應用研究進展[ J].農業工程,2025,15(4):117-122.轉在的目的在于傳遞更多的知識,如有侵權行為,請聯系我們,我們會立即刪除。