生態系統碳匯如何監測核算

1、碳匯是什么

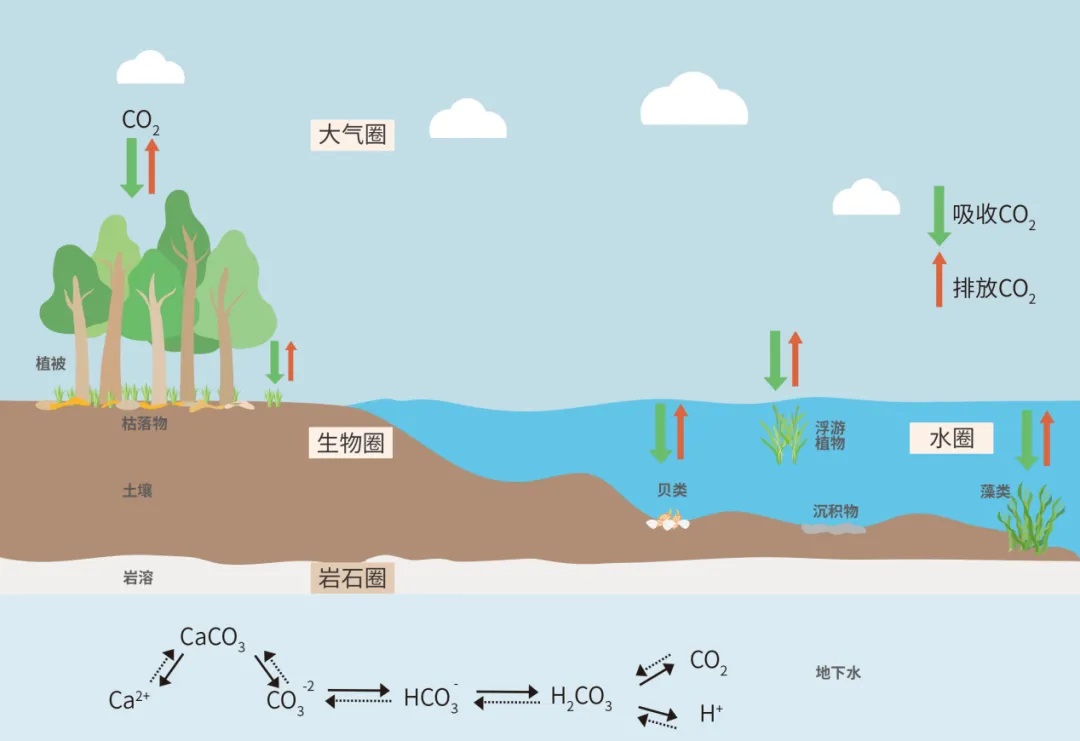

碳匯,是大氣圈中的二氧化碳轉移到其他地球圈層碳庫的過程,具有降低溫室氣體濃度、減緩氣候變化的作用。一般來說,以森林為代表的陸地生態系統是生物圈碳庫,海洋是水圈碳庫,以巖溶為代表的特殊地質地貌是巖石圈碳庫。

生態系統碳匯過程

森林碳匯,指森林植物吸收大氣中的二氧化碳并將其固定在植被或土壤中。森林是陸地生態系統中最大的碳庫,在降低大氣中溫室氣體濃度、減緩全球氣候變暖中,具有十分重要的獨特作用。全球陸地生態系統所蘊含的所有碳元素中,有62%至78%蘊藏在森林這個復雜系統里,其中又有近七成蘊藏在森林的土壤里。2020年聯合國糧農組織《全球森林資源評估報告》指出,全球森林總碳儲量達到6620億噸,主要儲存在森林生物質(約44%)、森林土壤(約45%)以及凋落物(約6%)和枯死木(約4%)中。

海洋碳匯,是通過海洋活動和海洋生物生長吸收大氣中的二氧化碳,并將其固定和儲存在海洋中的過程。海洋是地球上最大的碳庫,海洋不僅能夠每年吸收約81億噸人類排放的二氧化碳,這相當于人類活動排放二氧化碳年總量的23%,同時也接收河流輸入的陸地碳庫中的碳。

巖溶碳匯,是指巖溶作用過程中,直接吸收大氣或土壤中的二氧化碳形成的碳匯。其基本過程是:雨水溶解大氣和土壤中的二氧化碳,生成碳酸,隨后碳酸溶解碳酸鹽巖,生成含HCO3-和Ca2+的巖溶水體。在此過程中,大氣中的二氧化碳被不斷移出,以HCO3-的形式進入到巖溶水體中,起到了相應的碳匯效果。全球巖溶分布面積為2200萬平方千米,占陸地面積的15%,全球碳酸鹽巖風化溶解產生的碳匯通量為5.5億噸/年,相當于全球森林碳匯通量的33%、土壤碳匯通量的70%。

2、碳匯如何監測

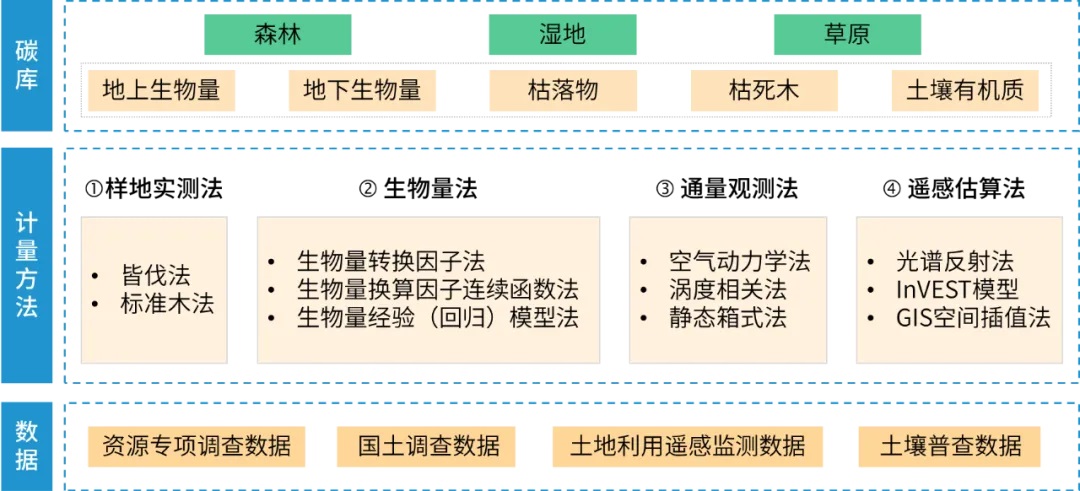

碳匯主要通過測定兩個時點碳儲量的差值來估算,主要監測方法是基于自然資源調查監測體系的樣地實測法、生物量法及遙感估算法等,不同監測尺度下選取的監測方法也不同。

在國家、省級大范圍尺度下監測,選取生物量法和遙感估算法相結合的方法,數據易獲取、參數明確,能夠進行大面積重復觀測,即使是人類難以到達的偏遠地區,也能夠進行連續、全天候的工作,可提供的數據范圍更大、成本更低。同時,還可以提供實時變化數據,及時反映碳儲量的空間變化,且不會對生態系統產生不必要的干擾。

在市、縣級小范圍尺度下監測,應首選樣地實測法,數據精度高,方便國家、省掌握不同類型生態系統碳匯量和分布格局,形成全國生態系統碳匯一張圖,統籌自然資源科學規劃和高效利用。

碳匯監測方法

3、碳匯如何核算

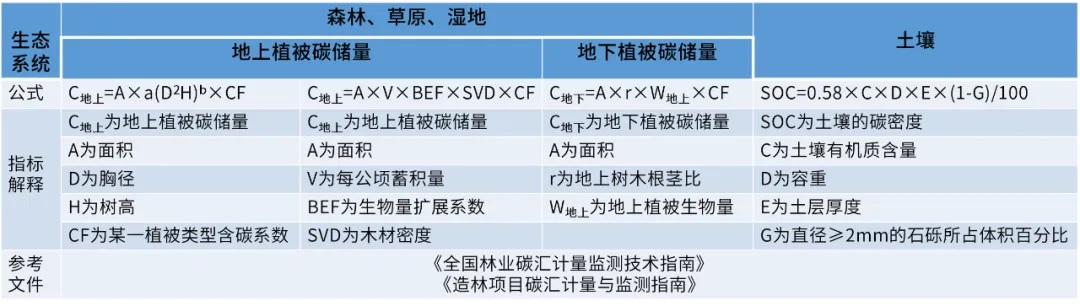

森林、草原、濕地生態系統。森林、草原、濕地生態系統碳庫主要包括地上生物量、地下生物量和土壤有機質,其中地下生物量根據地上和地下生物量的比例系數(根莖比)計算得到。利用現有森林、草原、濕地清查數據和全國第二次土壤普查成果即可得到森林、草原、濕地生態系統的碳儲量。計算公式如下:

森林、草原、濕地生態系統碳儲量計算公式

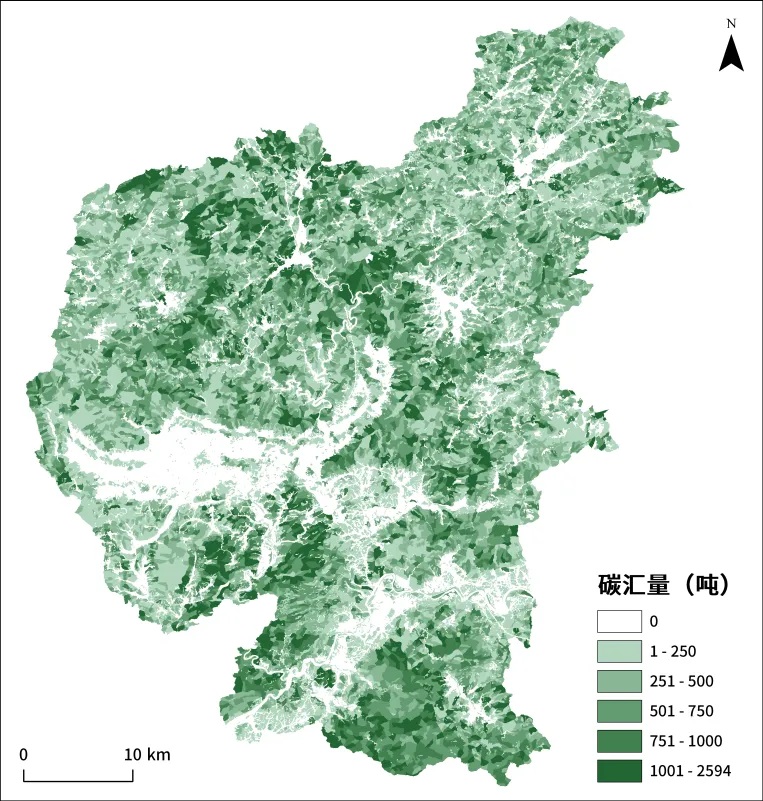

某區域森林碳匯量估算結果

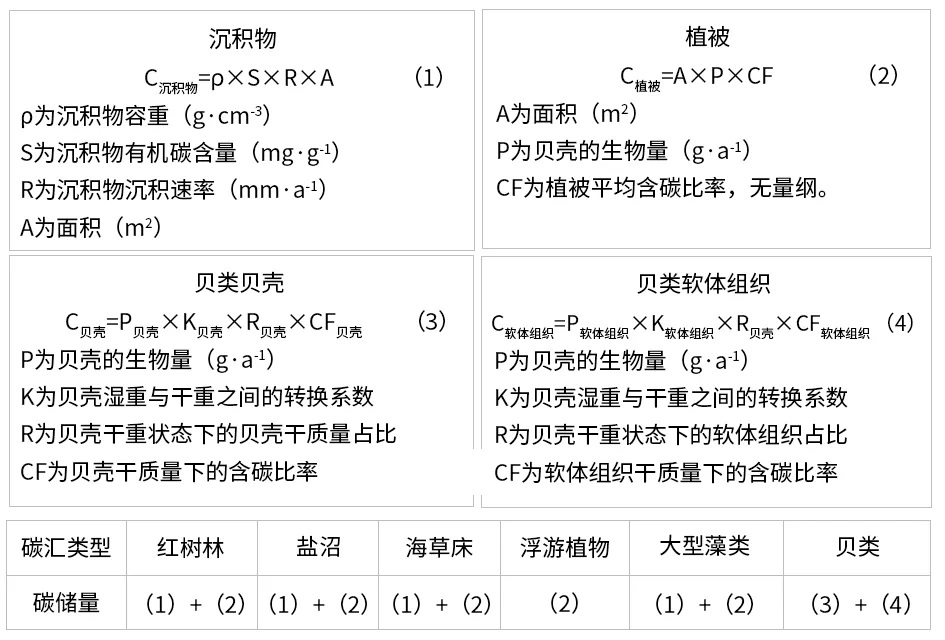

海洋生態系統。海洋生態系統碳匯類型包括紅樹林、鹽沼、海草床、浮游植物、大型藻類、貝類等。計算公式如下:

海洋生態系統碳儲量計算公式

注:參考自然資源部《海洋碳匯經濟價值核算方法(報批稿)》

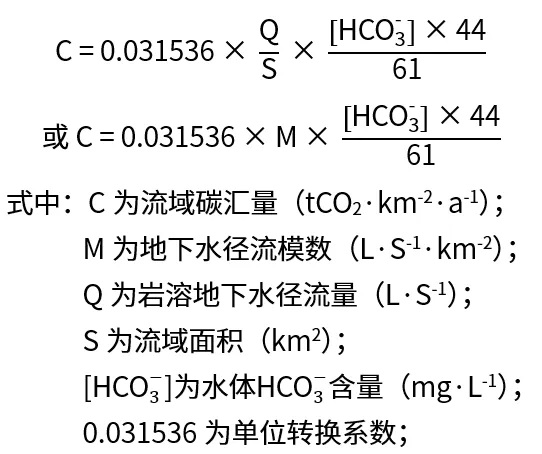

巖溶。我國巖溶地貌廣泛分布,巖溶碳匯對我國實現“雙碳”目標有重要意義。巖溶碳循環通常包括三部分:發生、遷移和轉化。70%~80%的巖溶碳循環發生在淺表層的巖溶表層帶,只有少部分發生在地下河和地下洞穴中。其計算公式如下:

巖溶生態系統碳儲量計算公式

注:參考中國地質科學院巖溶地質研究所《流域尺度巖溶碳循環監測及固碳增匯技術要求(征求意見稿)》

注:本文轉載于互聯網,轉在的目的在于傳遞更多的知識,如有侵權行為,請聯系我們,我們會立即刪除